前回、「失敗しない簡単なDX」という記事を書きました。

とはいえ、デジタル化を進めていくうえで、特に初めての場合はいろんなことが起こるものです。

今回は、「起こりがちな問題」として、私が実際に経験したトラブルを書いてみます。

想定より開発・導入コストがかさむ

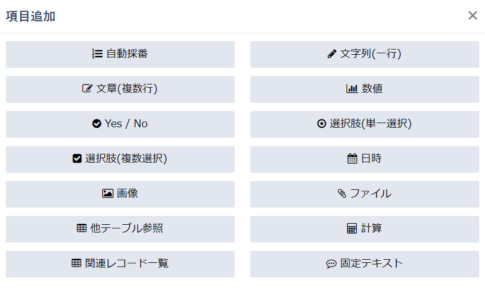

新しくデジタルツールを導入する際は、社内開発にせよ社外のベンダーに依頼するにせよ、最初に「要件定義」という作業を行います。

要件定義とは、「何を導入するのか」を具体的に示したものです。システムに対するニーズを整理して、機能や操作性、条件等を具体的に明示します。

要件定義が不十分

初めてのデジタル化の場合は、この要件定義の作業に抜け漏れが発生することが多いです。

中小企業、特に小規模の場合は、自社にIT・デジタルに詳しい人がいないため、要件定義は打ち合わせをしながら、社外の業者さんが作ることが多いと思います。

その際、打ち合わせの際には連絡していなかった事項があり、後から機能を追加しようとしたら、「後から言われても・・・」ということで、見積よりもコストがかさむことがあります。

特に、ある程度作ってから抜け漏れが発覚すると、場合によっては一から作り直し、ということもありえます。

業者さんからすると、「打ち合わせに無かったことなので、当然費用を請求する」ということになりますし、依頼する会社としたら「専門の業者なので、気づいて欲しかった。追加のコストは容認できない。」と、もめ事になることもあります。

対策としては、

- 業者が作成した要件定義書を、こちら側でもきちんと読み込んで、理解が違っているところがないか、抜け漏れが無いかを、最初に確認しておくこと

- あらかじめ予備費を設けておき、開発コストが想定通りにいかないことを組み込んでおくこと

をお勧めします。

業者の方で、予備費を見込んだ見積になっていることも多々あります。

初めてのデジタル化の際は、見積の中身と、どこまでフォローしてくれるのかを、しっかり詰めておきましょう。

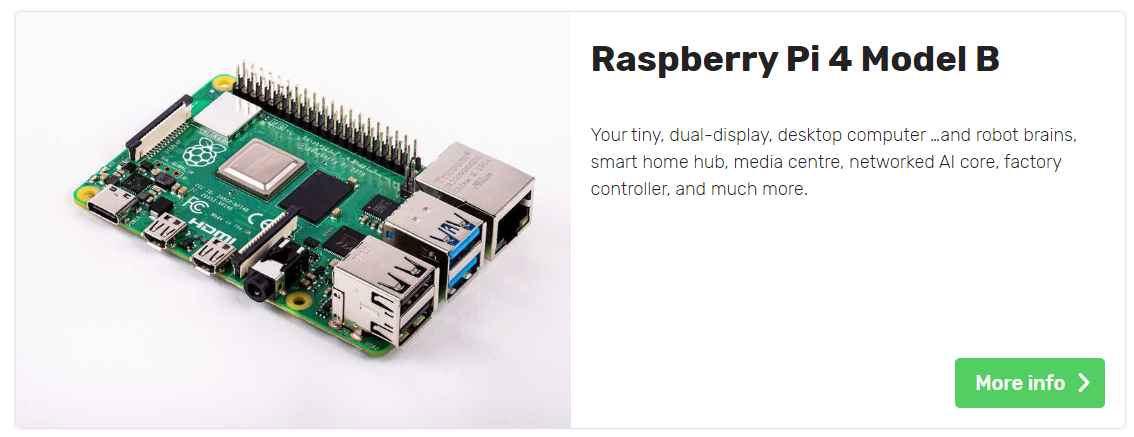

インフラの投資が必要な場合も

デジタル化、特にクラウド型のツールは、Wi-Fiがつながることが前提です。

社内でWi-Fiが届きにくい場所が後から発覚し、追加でWi-Fiの設備工事を行う必要が出てくる場合もありました。

建物が古い場合は、Wi-FIの中継機を設置するのに予想以上にお金がかかる場合もあります。この辺りも、しっかり確認しておきましょう。

必要でない機能を作ってしまう

システム化、デジタル化を行う際に、「こういう機能があったら便利だよね」と思いつくことも多々あります。

ただ、実際の現場は忙しくて、最低限の機能しか使わない、ということも多々あります。

「あったら便利」という機能は、往々にして開発コストがかさむものなので、「本当に使うのか」ということを、最初にちゃんと検証しておきましょう。

「あったら便利」という機能は、後から追加するぐらいでも良いと思います。

データが飛んでしまう

これは私が直接関わった話ではないのですが、「前の業者さんでやった時に、データが飛んでしまって大変だった」という話を、2回ほど聞いたことがあります。(いずれも、IT・デジタルに詳しくないひとり社長さんでした)

「データはクラウドにあるので、飛ぶはずはないんだけどな・・・」とは思いつつ、実際にはそういうことも発生します。

セキュリティの関係でクラウドを使えない場合もあり、その際は社内でネットワークを組むことになりますが、きちんとバックアップを取っておきましょう。

社内での活用に関する問題

無事に新しいデジタルツールを導入できても、社内でうまく活用されないこともあります。

導入したけど使わない

実際に新しいツールを導入しても、古参社員さん等で、使わない人も出てきます。

私が関わった例ですと、20人ぐらいの会社で新しく勤怠管理ツールを入れたのに、2~3人がかたくなにそれまでの手書きでの勤怠申請を行って、結局手書きに戻った例がありました。

また別の例では、せっかく受注管理ツールを入れたのに、倉庫部門でしか活用されず、営業や経理といった、同じデータが使えるはずの部署は、かたくなにそれまでのやり方を続けた例もありました。

対策としては、

- 経営者が、新しいツールを使うことを先導すること

- 最初の導入の際に、部門横断的なプロジェクト組織で、きちんと合意をしておくこと

- デジタルツールに不慣れな場合は、充分な社内研修を行う

- 若手社員等でデジタルツールの導入に熱心な人を、サポートにつける

- 導入推進リーダーが、粘り強く導入を促す

- もし機能的に不十分なところがあれば(動作が遅い、新たに別の作業が発生した等)、細かな部分の機能修正を継続的に行う

というところです。

こうやって書くのは簡単ですが、実際はかなり粘り強くやる必要があります。熱意と信念、打たれ強さが必要です。

実はデジタル化、DX化においては、デジタルのスキルよりも、メンタルの方が重要だと私は強く思います。

一人では心が折れるので、現場のリーダーをデジタル化のプロジェクトに最初から巻き込んでおく等、デジタル化はプロジェクト形式でやる必要がある理由がここにもあります。

ある程度軌道に乗ってから起こるトラブル

ツールの導入が終わって、現場も使いだして、効果を感じられるようになってからも、トラブルが起こる可能性があります。

システム業者が廃業する

これも今まで3回ぐらい経験がありますが、小さな会社にシステムを依頼すると、年齢による引退等で、システム業者が廃業してしまうことがあります。

また、競争の激しい業界だと、今まで使っていたシステムが撤退することもあります。

例として、介護業界のシステムは、介護保険制度が3年に一度変わるので、3年ごとに機能のアップデートが必要なのですが、機能アップデートに対応できず撤退してしまったことがありました。

対策としては、

- システム会社は、会社として継続性があるところを選定する

- ソフトウェアは、なるべく業界でのシェアが高いところを選ぶ

ということになります。

とはいえ、小さな会社や新しいサービスにも魅力はありますので、リスクがあることを承知しておけば、小さな会社に頼んでも大丈夫です。

OSのアップデートで追加費用がかかる

最近はクラウドベースのデジタルツールが多いですが、OSのアップデート(Windows10から11への移行等)で、今まで使っていたシステムが使えなくなることもあります。

新たにデジタルツールを導入する際は、OSのアップデートの影響があるかどうかも確認しておきましょう。

最後に

初めてのデジタル化においては、様々な問題が起こるものです。

ある程度「こういう問題が起こる」ということを知っていれば、事前に対処もできますので、参考にしていただければ幸いです。

文中にも書きましたが、初めてのデジタル化においては「粘り強さ」「折れない心」というメンタル面がとても重要です。

DXの推進リーダーを選ぶ際の参考にしてくださいね。