DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉が流行り始めて何年か経ちます。

私も自治体の専門家派遣等で、中小企業のDXに関わっていますが、どうもデジタル化に積極的な会社と、そうでない会社に二極化しているな、という感覚があります。

少子高齢化による、深刻な人手不足が進行中の現在、デジタル化は避けて通れない道です。

国(経済産業省)もDXの推進施策を作られていますが、「それはそうなんだけど、ちょっと大げさというか、大層すぎるというか、ハードルを上げすぎで、それだとデジタル化に消極的な企業は進まないよな・・・」という気がしています。

なので、かなり簡略化してハードルを下げた、「裏DXの進め方」について書いてみます。

そもそもDXとは?

経済産業省の定義では、DXとは、

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

とされています。(デジタルガバナンス・コードより)

重要なキーワードとして、「変革」という言葉が使われており、「変革しないとDXじゃない」ということです。

ただ、変革というのは結果であって、デジタル化をすれば、業務そのものはもちろん、組織のあり方やプロセス、企業文化は勝手に変わっていくので、あまり変革を前面に押し出すのは、ハードルを上げるだけで悪手だと私は思っています。

変わっていくべきものと、変わらずに残しておくべきものもありますので、全部変革というのも乱暴です。

簡単にデジタル化を進める場合は、単純に「デジタル技術は便利なので、自社のビジネスのために、積極的に使おう」ということだけで良いと思います。

あまり構えると、失敗のもとです。

なぜデジタル技術は便利なのか?

デジタル化を進める前に、「なぜデジタル化は便利なのか?デジタル技術を使うと生産性が向上するのか?」をおさえておきましょう。

高度成長期に、「三種の神器」として、テレビ・洗濯機・冷蔵庫がありました。

洗濯の時間が大幅に削減できるから洗濯機を使う、これまで出来なかったことができるようになるからテレビや冷蔵庫を使う、という文脈と同じで、「デジタル技術も便利だから使う」というスタンスでOKです。

ただ、テレビや洗濯機、冷蔵庫と比べると、デジタル技術の便利さはちょっと分かりにくいので、デジタル技術が便利である理屈を知っておきましょう。

メリット1:保存が簡単、検索できる

デジタルというのは電子データなので、物理的なモノが必要なく、保存が簡単で、検索もできます。

私は1996年に社会人になったので、まだまだアナログな時代を経験していますが、FAXが主流だったころは、過去の通信文をファイルに整理して、保管をしておく必要がありました。

- パンチ穴を空けてファイリングして、書棚にファイルを保管する。

- 分かりやすいように、ファイルには背表紙もつける。

- 書棚に入りきらないファイルは、書庫に移動させる。(紙は重いので、台車を用意して、台車から落ちないように気を付ける)

- 書庫があふれないよう、定期的に、「○年以上前は、廃棄」と、紙をシュレッダーにかける。

- 昔の記録を知りたい場合は、過去のファイルをベラベラめくって情報を探す。

等々、紙で記録したら必要な業務が、デジタル技術を使うことで一気に無くなります。

また、保存場所を共有することで、情報の一元化もできるようになり、「探す」といった価値が低い作業が格段に減ります。

後ほども書きますが、まずは「紙の情報をデジタル化する」というのが、デジタル技術活用の第一歩です。

メリット2:共有が簡単

昔は、大勢の人に情報を伝達する際に、連絡網を作って、情報を伝言ゲームのように伝えていました。

口頭で伝言をしていくと、どうしても途中で内容が変わってしまう危険性があります。

また、1人目に連絡する時間と、10人目に連絡する時間は、どうしてもタイムラグが発生してしまいます。

今では、ライングループが分かりやすいですが、一つの情報を瞬時に、一斉に配信することができます。途中で内容が変わってしまう危険もありません。

今、読んでいただいているこのホームページの情報も、私がセミナーで伝えた場合は、その場にいる人にしか伝えることができませんが、全世界の人がホームページを見ることができます。

デジタル技術を使うことで、情報の共有が格段に便利になります。

メリット3:転用が簡単

「コピペ」は、皆さんも日常的にされていると思いますが、デジタルデータはコピーして貼り付け、といったデータの転用が簡単に行えます。

また、データベース(一定のルールに従って保存されたデータ)の形で残しておくと、データベースから特定のデータを引っ張ってきて、他の目的に使う、ということが簡単に行えます。

「見積書で使ったデータを、そのまま請求書に入力不要で使う」とか、「出荷データを相手の入荷データで使う」といったことができるようになります。

複数回やっていた作業が一回で済むようになるため、単純に作業回数が減ります。

メリット4:情報の加工が簡単

Computerは、「計算する機械」という意味ですが、文字通りデータを集計したり、必要なデータだけを抽出したり、といったことが、簡単に行えます。

コンビニやスーパーのレジで、バーコードを読み取ると、商品情報が自動的に検索されて、最後に価格の集計ができる、というのは、毎日身近で経験されていますよね。

また、売上等がデータで蓄積されていくと、売れ筋商品が分かりやすくなったり、VIP顧客の判別ができるようになったりします。

人間の感覚では気づかないことも、データを加工することで傾向が分かるようになり、新たな価値を生み出すことができるようになります。

また、人間ですと、疲れたりすると計算の精度が落ちますが、コンピューターは基本的に疲れ知らずで、使いようによっては24時間、365日稼働させることも可能です。

デジタル技術のメリットまとめ

デジタル技術の特徴として、保存が簡単、共有が簡単、転用が簡単、加工が簡単、というメリットを書きましたが、まとめると、

「場所や時間の制約から解き放たれて、人間の限界を超えることができる」

ということです。

その場にいないと出来なかったことができるようになり、時間も大幅に削減することができます。情報が一元化されて、探す手間がなくなり、情報を加工することで、新たな価値を生むこともできます。

洗濯機や冷蔵庫と比べると、最初のハードルはやや高いですが、デジタル技術を使わない手はないのです。

DX(デジタル化)の始め方

一般的なDXの進め方は、

- 目的、目標の明確化

- 現状の業務の見える化、原因分析と課題抽出

- 課題からの対策立案

- デジタルツール導入

- 効果検証

という流れになります。

(もっとプロセスを分割している方もいますが、大まかにはこのような流れです)

私が企業の方と接していると、「とにかく早く対応策を立てて、早く結果を出したい」という方が多いです。

上記の、①~③のプロセスを飛ばして、いきなり行動に入りたいという方が多いです。(特に現場の方)

実際は、①~③のプロセスをやった方が良いのですが、中小企業の場合、そこまでゆっくり時間が取れないという事情もあります。

また、「何のために」は、業績を向上させるためですし、経営理念も大体はあるところが多いので、①は飛ばしても大丈夫かと思います。

あとは、あれこれ考えて先に進めないよりも、まずはやってみた方が良く分かる、というところもあります。

「百聞は一見に如かず」「泳ぎは水に入って覚えよ」という感じです。

初めてのデジタル化、DXへの挑戦は、「紙や口頭で運用されている情報を、データ化する」ということは、初手として決まっているので、デジタル化につまづくぐらいであれば、②と③も飛ばしても良いと思います。

ということで、いきなり④のデジタルツール導入のプロセスに進みましょう。

どの紙をデジタル化するのか?

仕事をしていく上では、いろんな紙があります。

その中で、どの紙をデジタル化するのかを、絞り込んでいきましょう。

⓪ プロジェクトを組む

デジタル化のメリットは、「情報の共有」「情報の転用」ということを先に書きましたが、一つの部署だけでは共有や転用も効果が薄いので、全社的な取り組みにする必要があります。

そのため実際のデジタル化の前に、いろんな部署(管理部門、営業部門、製造部門、物流部門等々)から人を集めて、プロジェクトチームを作りましょう。

また、責任者がいないと物事は動いていかないので、プロジェクトオーナー(=責任者)とプロジェクトリーダー(実行推進者)、プロジェクトマネージャー(実行管理者)を決める必要があります。

旗を振って先導して、責任をとる(有り体にいうとケツ持ち)人と、実行を推進していく人がいないと、デジタル化はうまくいきません。

プロジェクトオーナーは、大体経営者(社長か、後継ぎさんか)だと思います。中小企業の場合は、リーダーとマネージャーは兼務のことも多いですが、現場経験が豊富で、メンバーをまとめられる人が望ましいです。

また、プロジェクトの最初には「キックオフ」という儀式(?)を行います。

キックオフは、メンバーにきちんとデジタル化の意義を理解してもらい、同じ方向に進むことを確認する目的で開催します。

最初に意識合わせができていないと、

「どうせ社長が儲けるためにやっとるんじゃけぇ、わしらはあんまり関わらんでええわー」

「やりたいことは分かるけど、そんな余裕はないけー、ほどほどに付き合っとこうかー」

と広島弁で書きましたが、その後のプロジェクトの進展に大きな影響が出てきます。

「生産性が向上する」という目的だけじゃなくて、「顧客へのサービスレベルが向上する」「従業員の働き方改革にもつながる」「経営理念の実現につながる」等々の意義も説明できると良いです。

① 使っている紙(書類)の洗い出し

プロジェクトチームができたら、みんなで紙を洗い出していきます。

例えば、下記のような紙(書類)があるはずです。この中のどれも使用していない、という会社は無いと思います。

| 区分 | 書類名 |

| 受発注 | 発注書、見積書、請求書 |

| 製造 | 生産指示書、製造図面、検査記録 |

| 社内管理 | 会議資料、議事録、日報、各種報告書 |

| 人事労務 | 給与明細、出張申請、休暇届 |

| 経理 | 仕訳伝票、支払申請、経費精算 |

| 営業 | 顧客対応履歴、カタログ、チラシ、アンケート |

| 総務等 | 契約書、保証書、申込書 |

上記は、だいたいどの会社でも使っている紙ですが、業界によって特殊な紙もあると思います。

まずは、自社で使っている紙を洗い出ししてください。

なお、純粋な紙ではなく、エクセルやワードで作っている書類も多いと思いますが、エクセルやワードは、上述のデジタル化のメリットの「共有が簡単」「転用が簡単」「加工が簡単」というメリットが無いので、運用としては紙と同じです。なので、紙扱いしてください。

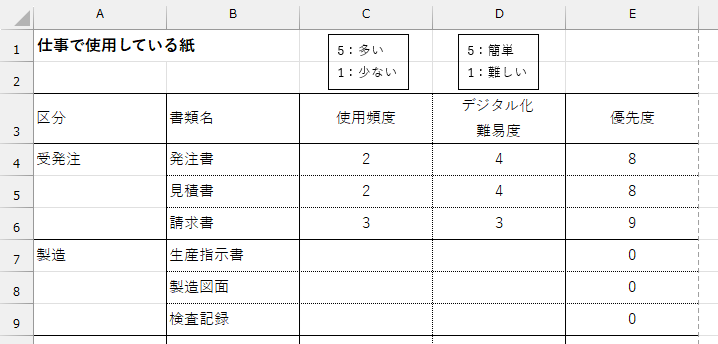

②紙の使用頻度をまとめる

紙を洗い出したら、下記のようにエクセルシートにまとめてみましょう。

左側に、紙(書類)を一覧で入力します。

※参考までに、フォーマットをダウンロードできるようにしておきます。

使用頻度を、5段階評価(10段階でも可)で入力していってください。

使用頻度が多い=デジタル化した時に効果も大きい

と言って良いです。

大体、使用頻度が多いものは、本業に関わる書類だと思います。

まさに本業の根幹であり、改善すれば競争上の優位が作れる分野です。

ここでは紙の使用頻度を評価するだけで、実際に紙を無くすかどうかは別問題です。大体はペーパレスになるとは思いますが、紙での運用の実際上の優位性もありますので、実際に紙を無くすかどうかは別として、使用頻度だけを考えて下さい。

③デジタル化の難易度を入力する

次は、デジタル化の難易度を5段階評価で入力していきます。

デジタル化の難易度の判定は、多少専門知識が必要ですので、失敗しないためにも、専門家(例えば私のようなITコーディネータ)に加わってもらった方が良いと思います。

信頼できる専門家が知り合いにいれば良いですし、各地域に「よろず支援拠点」のような専門家がいる公的支援機関があるはずなので、そこで相談しても良いと思います。

(多少営業すると、私に相談していただいても大丈夫です)

この段階で、システム業者さんに相談すると、自社の商品を勧めてくる可能性が高いので、業者に相談するのは、あまり良くありません。

最近ですと、まずは生成AIに聞いてみるのも良いです。詳しく教えてくれるはずです。

同業者で相談できる人がいたら、同業者に聞いてみるのも良いです。

一般的に言えることは、

- 社内だけで完結する業務は、社内でルールを決めれば良いだけなので、デジタル化の難易度は低い。(日報や、経費申請等)

- 一般的に他の会社でも行っている業務、特に管理系の業務は、出来合いのアプリがあるので、デジタル化の難易度は低い。(労務管理等)

- 全国的に同じ業態がある場合は、その業界に特化したアプリがあるので、デジタル化の難易度は低い。(飲食業のレジ、不動産の賃貸管理、卸売業の受発注管理等々)

ということです。

あとは、難易度が低い(既に該当するアプリがある)場合でも、金額が費用対効果に見合わない、ということもあります。

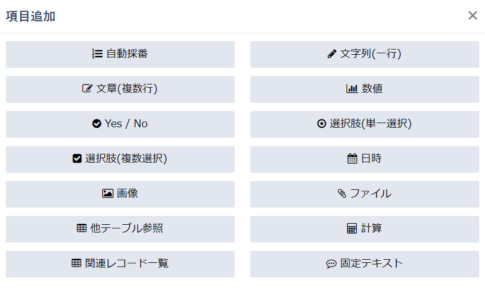

最近は、ノーコードツールを使えば、自社で費用をあまりかけずに、ほぼ同等の機能を実現できる可能性が高いです。

そういう意味では、まずはノーコードツールを勉強してみるのも良いです。

弊社の記事だと、この辺りがノーコードツールについて書いています。

ノーコードツールもいろいろあって、このピジョンクラウドは小規模事業者には良いと思います。(3~10人程度)

もう少し規模が大きくなると、サスケワークスや、定番のキントーン、マイクロソフトで統一する場合はPowerApps、GoogleのAppSheet等、いろいろあります。

大体、一か月は無料で使えたりするので、試しに使ってみるのが良いと思います。

繰り返しますが、難易度の判定は、実際にデジタル導入の経験が豊富な人の方が確実ですので、失敗しないためにも、専門家に入ってもらった方が良いと思います。

④デジタル化の優先順位を決める

デジタル化の優先順位は、使用頻度(予想効果)x難易度の掛け算で算出します。

効果が大きくても、実際の導入が難しければ、成果を上げることはできません。

効果が小さすぎると、実際に導入しても、誰も使わないシステムになる可能性もあります。

ある程度効果があって、難易度が低いものが、掛け算によって導き出されますので、その優先順位で進めていけば良いです。

なお、優先順位の計算結果が同じ場合は、難易度が低い方から進めることをお勧めします。

初めてのデジタル化の場合は、デジタル化の進め方がよくわかってないと思います。

デジタル化には、想定していないことも起こりますので、簡単な方で経験を積んだ方が良いです。

⑤実際にツールを導入する

優先順位が決まったら、実際にデジタルツール(ソフト、アプリ)を選定して、導入していきます。

デジタルツールを選定する際は、最初から一つに絞るのではなく、複数のツールを調べて、比較してから選ぶようにします。

業者に依頼したらデモをしてくれるはずですし、どのぐらいサポートしてくれるか、コストはどのぐらいかかるか、という情報も入手できます。

そういった情報を基に、総合的に判断してツールを選定していきます。

ツール選びが終わったら、いきなり一気に全ての業務を入れ替えるのは難しいので、最初はモデルラインだけとか、一か月は並行運用するとか、その辺りは実際にやりながら話し合って決めてくださいね。

ツール導入の際に、ソフトウェア業者からサポートがある場合は良いのですが、自社のみで導入を行う場合は、専門家の支援があった方が良いでしょう。

導入時に起こりがちなトラブルとしては、

- マスターが自社の仕事と合っていない

- 特別ルールで運用していることを標準化する

- 他のシステムとの連携がうまくいかない

- そもそも自社に合ってない仕組みを導入してしまった

- せっかく導入したのに、使わない人がいて定着しない

等々あります。

なんだかんだ最後は、経営者のやり抜く決意、導入担当者の粘り強さ、が成功の秘訣です。

いろいろ起こるトラブルに萎えることなく、周りの意見も聞いて調整しながら、粘り強くやれば、大体はうまく行くのです。

⑥効果を測定し、データの活用を考える

ある程度、デジタルツールが定着して紙が削減されたら、立ち止まって効果測定をしてみましょう。

定量的に金額や時間で効果が算出できる場合は、実際に数値で出してみましょう。

社員の満足度や感想、といった、定性的な効果測定も大事です。社員に対するアンケートや、インタビューで、定性的な効果を確認していきます。

なお、満足度が高い人、うまく活用している人は、次のデジタル化の時に中心メンバーになってくれる可能性も高いです。

また、デジタル化によって、いろんな数値化ができるようになっているはずなので、そのデータを分析してみるのも良いです。今までは感覚でやっていたことが、数値とて現れるようになっていれば、大成功です。

あとは、データを共有することで、何か別の相乗効果が無いかも考えていきましょう。

例えば、「営業部門からの納期の問い合わせが多い」という課題がある場合、生産状況を共有することができれば、問い合わせが減ったり、「それは後に回して良いから、こっちを先に作って欲しい」等の相乗効果を生むこともできます。

「ただ仕事のやり方が変わっただけ」とならないよう、デジタル技術のメリットを、最大限活用していきましょうね。

⑦違った紙のデジタル化に取り組む

一つのデジタル化が完了したら、次の課題(紙のデジタル化)に取り組みましょう。

デジタル技術は常に進化していますので、数カ月前に検討した時と状況が変わっている可能性が高く、もう一度難易度の判定から行ってくださいね。

現場の担当者レベルだと、一つのデジタル化が終わったら、それだけで満足してしまう人もいます。デジタル化に終わりはないので、目標を高く持ちましょう。ここも経営者の熱意が必要な部分です。

まとめ

以上、私なりの、失敗しない、簡単なDX(デジタル化)の進め方を書いてみました。

ざっくりまとめると、

- デジタル化で便利になることを理解する

- 紙をデータにすることから始める

- 何をデジタル化するかは、予測効果(使用頻度)と難易度を確認して、優先順位を決める

- 実際に導入したら、粘り強く定着させる

ということです。

「失敗」というのは、何をもって失敗とするのかは難しいですが、初めての試みには、失敗はつきものです。

ただ、デジタル化の第一歩は、そんなに難しいことをやる必要はないので、あきらめずにやれば、必ず成功するはずです。

無責任なようですが、あれこれ準備して、大層なことを計画するよりも、「まずは始めてみる、なんとかなるさ」というマインドが一番重要です。

デジタル化で困ったときには、相談に乗りますので、お気軽にご連絡ください。

皆様の第一歩を応援しております!